Preclásico medio (1000-400 a. C.)

Es durante el Preclásico medio cuando la idea de civilización comienza a difundirse a otras regiones de Mesoamérica, al tiempo que el área maya vería florecer muchos de sus primeros asentamientos, resultado de un notorio proceso de colonización hacia su interior desde al menos dos regiones claramente diferenciadas. Paralelamente a los desarrollos que se suscitaban en la costa del golfo y el área olmeca, dentro de los fértiles valles centrales de Oaxaca prosperaría la civilización zapoteca, de filiación étnica oto-mangue, en asentamientos como San José Mogote, Dainzu y su gran capital de Monte Albán, la cual alcanzó un alto grado de sofisticación, según se aprecia en su refinada arquitectura. Desde aproximadamente el 600 a. C. se conocen esculturas zapotecas que atestiguan el uso de una escritura jeroglífica y un sistema calendárico plenamente establecidos. Ello no necesariamente implica que la escritura jeroglífica surgió en Oaxaca, pues sólo ligeramente después aparecen ejemplos de escritura maya más sofisticada, lo cual denota su origen varios siglos atrás. Aunque todavía no han podido descifrarse plenamente los aspectos no calendáricos de la escritura zapoteca, parece fuertemente enfocada en registrar antropónimos (nombres de personas), teónimos (nombres de deidades) y topónimos (nombres de lugar), además de fechas calendáricas representadas ya con numerales en el sistema de puntos y barras, de cuyo funcionamiento nos ocuparemos más adelante.

El surgimiento de los primeros centros urbanos —o sociedades estatales— en el área maya nos resulta tan fascinante como todavía poco entendido. Por un lado es claro que este proceso ocurrió antes entre las culturas del golfo de México, lo que explicaría el porqué se atribuye a uno de los grupos colonizadores —los portadores de cerámica de la fase Xe— un origen mije-sokeano (no-maya) procedente del occidente, puesto que se sabe que la cerámica Xe se produjo en la desembocadura del Usumacinta, hacia el golfo. En contraste, un segundo grupo colonizador se habría internado tierra adentro, procedente quizá de las costas de Belice, al oriente, y de las tierras altas al sur del área maya. Los reconocemos por los fragmentos de cerámica Swasey que dejaron a su paso, que para entonces comenzaría gradualmente a ser reemplazada por la fase Bladen (900-650 a. C.), que a nivel cerámico muestra un mayor repertorio y variabilidad en forma y decoración, resultado de la mayor complejidad social que comenzaba a asomar. Pero existe aún un tercer grupo, portadores de una tradición cerámica ligeramente distinta, la llamada Eb’, quienes, procedentes de las tierras altas del sur, harían del Petén Central su territorio, en torno al área de Tikal, donde a la postre se desarrollaría una de las mayores metrópolis jamás vistas en Mesoamérica.

Los antiguos portadores de cerámica Swasey (o Bladen) y Eb’ sin duda fueron étnicamente mayas, con cierto grado de afinidad lingüística y cultural, por lo cual resulta lógico plantear que conformaron un frente común ante la expansión de los grupos mije-sokeanos de la tradición Xe. Ello explica por qué las dos primeras tradiciones parecen converger hacia nuevos tipos comunes, como los de la fase Mamóm, que aparecería hacia el Preclásico medio (650-400 a. C.). ¿Habrá sido entonces cuando surgieron las primeras sociedades estatales en el mundo maya?

Como se ha visto, la supervivencia en un entorno salvaje planteaba retos formidables, por lo cual la promesa de un mayor control —real o ilusorio— sobre las impredecibles fuerzas y fenómenos naturales llevaría al naciente mundo maya a refugiarse en el bálsamo de la religión y en la regularidad del calendario. La creciente demanda por servirse de ambos aspectos hizo que la sociedad encumbrase a un reducido número de especialistas, a expensas del trabajo de subsistencia en que estaba sumida la mayor parte de la población. Bien pronto estos elegidos —y por extensión, las dinastías a las que pertenecían— comenzarían a regir la vida ceremonial y las faenas agrícolas y de subsistencia, valiéndose para ello de las instituciones políticas y religiosas que ellos mismos creaban a fin de perpetuar sus recién ganados privilegios. Surgen así el sacerdocio y el señorío (en maya llamado ajawlel) que reemplazan a los antiguos chamanes y jefes tribales de antaño. El sacerdocio se va a encargar en lo sucesivo de diseminar ciertos preceptos ideológicos y fomentar la práctica de determinados cultos, algunos ya con raigambre en la tradición popular y la memoria colectiva. Las plegarias ya no se dirigirán con tanta frecuencia a dioses arcaicos como Huk Sip Winik (patrón de la cacería), sino a formas más abstractas que personificaban a los fenómenos astronómicos y las fuerzas naturales más vitales para la subsistencia, fundamentalmente el dios solar (K’inich Ajaw) y la diosa lunar (Ix Uh), el dios de la lluvia (Chaahk), el relámpago (K’awiil) y el dios del maíz (Ixi’m) todos ellos estrechamente relacionados con la germinación y el ciclo agrícola. Por su parte, el ajawlel o señorío regía los asuntos de gobierno y su jefe supremo era el ajaw, literalmente ‘el de la voz potente’ (o voz de mando).

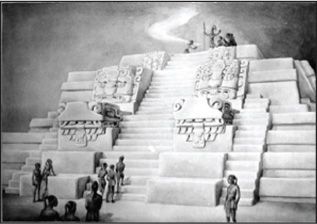

Lo anterior no deja de ser revelador, ya que tan sólo unos pocos siglos después de los procesos de colonización descritos, surgiría la gran ciudad de Nakbé. Previo a su descubrimiento, era común ver los centros mayas del Preclásico medio como relativamente modestos, reflejo de sociedades —según se creía— escasamente estratificadas. Este panorama cambió cuando el famoso explorador británico Ian Graham reportó en 1962 que las dos estructuras principales de Nakbé rebasaban los treinta y tres y cuarenta y seis metros de altura. Más aún, el sitio se hallaba comunicado por una calzada de trece kilómetros de longitud con otra ciudad aún mayor, bautizada como El Mirador, cuya historia examinaremos en breve. En sus orígenes, Nakbé parece haber sido modesto, con una arquitectura sencilla no muy distinta a la de otros sitios arqueológicos de la fase Mamóm. Sin embargo, por motivos que aún se desconocen, entre aproximadamente el 600 y el 550 a. C. tuvo lugar una profunda transformación. Comenzaron a construirse entonces gran número de ambiciosas estructuras, que sobrepasaban en muchos casos los diez metros de altura, situadas sobre una gigantesca plataforma de nivelación.

Aunque sin duda revelador, hoy sabemos que Nakbé no constituye un caso aislado, ya que otros centros dentro del Petén y regiones adyacentes experimentaron desarrollos casi tan súbitos y explosivos. Es como si los mayas de esta época hubiesen cobrado de pronto conciencia de su grandeza y se dispusiesen a reclamar el lugar que la historia les tenía reservado, aunque ello no podría darse sin antes entablar fuertes disputas territoriales con los grupos mije-sokeanos que tenían sus propios planes de expansión. Ignoramos en gran parte los pormenores, aunque el resultado de tales disputas debió reflejarse en fluctuaciones correspondientes en las fronteras del territorio maya, que sin duda atravesaron por varias etapas de expansión y contracción, hasta que eventualmente los grupos mayas habrían de emerger victoriosos de esta contienda, forzando a los mije-sokeanos a retraerse hasta el occidente de las tierras altas y al istmo de Tehuantepec.

Así, dentro de este nuevo y acrecentado «mundo maya», tendría lugar la primera de las épocas doradas de esplendor, cuyos habitantes a partir de entonces pueden denominarse con justicia ciudadanos, al ser testigos del florecimiento de urbes de la majestuosidad de El Mirador o el refinamiento de Uaxactún, cuyo legado, sin embargo, pronto sería eclipsado con el surgimiento de dos gigantes en ciernes, como lo serán Tikal, en los exuberantes bosques tropicales del Petén central, y Calakmul, en el sureste de Campeche. Llegamos así a la delgada línea que separa la época prehistórica de la histórica, definida por la aparición de los primeros textos jeroglíficos en el área maya.

Suscríbete

Suscríbete